Hypnose

Hypnose et stress : reprogrammer le stress et restaurer l’équilibre émotionnel

L'anxiété est une réponse normale au stress, mais lorsqu'elle devient chronique, elle perturbe la cognition, la performance et la qualité de vie. L'hypnose, en tant qu'outil neurocognitif et thérapeutique, offre un accès direct aux mécanismes inconscients qui régulent l'anxiété.

Comprendre comment l'hypnose module les circuits cérébraux et neurochimiques permet de développer des interventions efficaces et durables.

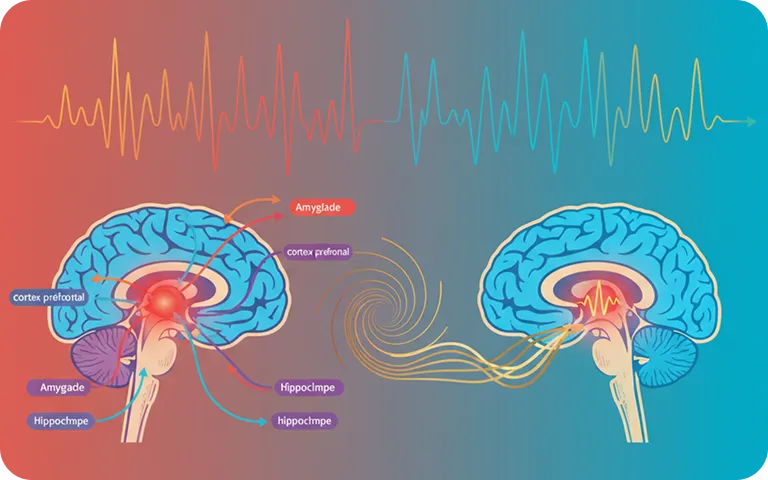

Bases neurobiologiques de l'anxiété

L'anxiété chronique implique un déséquilibre entre :

- Amygdale : hyperactivation → réaction émotionnelle excessive

- Cortex préfrontal (PFC) : hypofonction → diminution de la régulation cognitive

- Hippocampe : altération de la consolidation des souvenirs → biais négatif

- Système neurochimique : déficit en GABA et sérotonine, hyperactivité noradrénergique

Ce déséquilibre crée un cercle vicieux de vigilance excessive, rumination et réaction émotionnelle disproportionnée. Ces mécanismes sont aussi impliqués dans l'addiction au sucre et autres comportements compulsifs.

Hypnose et modulation cérébrale

L'hypnose induit un état de transe légère à profonde, caractérisé par :

- Baisse des ondes bêta (hypervigilance)

- Augmentation des ondes alpha et thêta (relaxation, suggestibilité et intégration inconsciente)

- Activation du PFC pour la réévaluation cognitive et la reprogrammation émotionnelle

Grâce à ce double effet — relaxation + réorganisation cognitive — l'hypnose permet de réduire l'activation amygdalienne et de restaurer un équilibre neurochimique favorable.

Comment l'hypnose module l'anxiété dans le cerveau ?

L'hypnose agit directement sur les circuits cérébraux impliqués dans la régulation émotionnelle, permettant une réduction de l'anxiété et une meilleure maîtrise des réactions au stress :

- Amygdale : hyperactive chez les personnes anxieuses, elle est responsable de la détection des menaces et de la réaction émotionnelle intense. L'hypnose réduit son hyperactivation, diminuant ainsi la peur et l'inquiétude.

- Cortex préfrontal (PFC) : en particulier le cortex préfrontal ventromédian et dorsolatéral, l'hypnose renforce la régulation cognitive et la relecture rationnelle des situations anxiogènes. Cela permet d'atténuer les réponses émotionnelles excessives.

- Hippocampe : impliqué dans la mémoire contextuelle et l'apprentissage émotionnel, l'hypnose facilite la reprogrammation des souvenirs anxiogènes, modifiant la manière dont le cerveau encode et rappelle les expériences stressantes.

- Insula : centre de la conscience corporelle et des sensations interoceptives, son activité est modulée par l'hypnose, réduisant les sensations physiques liées à l'anxiété (palpitations, tensions, oppression).

- Réseau de mode par défaut (DMN) : impliqué dans la rumination et les pensées répétitives, l'hypnose peut diminuer son hyperactivité, limitant les cycles de pensées anxieuses.

Au niveau neurochimique, l'hypnose favorise :

- Une augmentation de GABA et de la sérotonine, neurotransmetteurs inhibiteurs et stabilisateurs de l'humeur

- Une diminution de la noradrénaline, responsable de l'hypervigilance et de la tension physiologique

En combinant ces effets, l'hypnose permet de réorganiser les circuits cérébraux responsables de l'anxiété, offrant une réduction rapide des symptômes et une meilleure régulation émotionnelle à long terme. Ces techniques permettent aussi de vaincre le stress de manière durable.

Protocoles spécifiques pour l'anxiété

Induction progressive

- Relaxation musculaire, respiration rythmée, visualisation guidée

- Transition des ondes bêta vers alpha/thêta pour ouvrir la fenêtre de suggestibilité

Restructuration cognitive inconsciente

- Suggestions hypnotiques pour réinterpréter les stimuli anxiogènes

- Renforcement des circuits PFC → amygdale pour mieux réguler l'émotion

Ancrage émotionnel

- Création de « points de sécurité » dans le subconscient accessibles en état d'éveil

- Réduction durable des réactions physiologiques au stress

Exercices autonomes

- Auto-hypnose quotidienne pour renforcer l'effet

- Association à la respiration et à la visualisation pour gérer l'anxiété en temps réel

Preuves scientifiques

- EEG et IRMf : diminution de l'activation de l'amygdale et augmentation de la connectivité PFC-amygdale après hypnose (Deeley et al., 2012)

- Réduction du cortisol : hypnose et auto-hypnose abaissent les niveaux de stress physiologique (Elkins et al., 2013)

- Amélioration de l'anxiété clinique : méta-analyses montrent une efficacité significative dans les troubles anxieux légers à modérés (Hammond, 2010)

Applications pratiques

Gestion quotidienne du stress

- Techniques rapides d'auto-hypnose pour réduire l'anxiété immédiate

Préparation mentale à la performance

- Réduction de la nervosité avant événements, examens, interventions professionnelles

Thérapie ciblée

- Intégration dans un suivi psychologique ou coaching pour remodeler les réactions émotionnelles

Implications pratiques

L'hypnose offre un accès direct aux circuits inconscients de l'anxiété, permettant non seulement de diminuer les symptômes immédiats, mais aussi de rééduquer la réponse émotionnelle sur le long terme.

Combinée à la respiration, à la visualisation et à la pratique régulière, elle devient un outil puissant de résilience et de performance mentale.

Dans nos programmes, nous utilisons des protocoles d'hypnose structurés pour réduire l'anxiété, renforcer la résilience émotionnelle et améliorer la clarté mentale au quotidien. Pour aller plus loin, explorez l'Académie du Bien-être.

Nous avons même des programmes d'hypnose pour les problèmes d'insomnie ou de sommeil pour activer les ondes thêta, spécifiques du sommeil.

Références scientifiques sélectionnées

- Deeley Q., et al. (2012). The functional anatomy of hypnosis: A review and meta-analysis of neuroimaging studies. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 36(2), 421–430.

- Elkins G., et al. (2013). Clinical hypnosis for the management of anxiety: A systematic review. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61(3), 345–367.

- Hammond D.C. (2010). Hypnosis in the treatment of anxiety- and stress-related disorders. Expert Review of Neurotherapeutics, 10(2), 263–273.

- Jensen M.P., et al. (2015). Hypnosis for chronic pain management: An update. American Psychologist, 70(3), 269–285.

- Oakley D.A., Halligan P.W. (2009). Hypnotic suggestion: Opportunities for cognitive neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 10(5), 411–418.